Ich habe mich „aufgemacht“ im letzten Jahr.

Und ich habe mich zu spüren bekommen.

All diese Selbstzweifel, die Unruhe, das Gefühl der Haltlosigkeit, meine Einsamkeit. Das Gefühl, falsch zu sein. Und die tiefe Sehnsucht.

Ich lerne mich selbst wahrzunehmen und auszuhalten.

Und ich lerne es hoffentlich, darauf entsprechend zu reagieren und immer leichter Entscheidungen zu treffen, die sich richtig anfühlen.

Am letzten Montag habe ich meine Arbeitsstelle wieder angetreten. Im ganzen letzten Jahr habe ich nach dem Klinikaufenthalt und vor dem halbjährigen unbezahlten Urlaub kaum gearbeitet.

In meiner alten Strenge, mit mir selbst umzugehen, würde ich sagen, es war Gewohnheit, oder es mangelt mir an Durchhaltevermögen oder Willen. Heute halte ich die schlichte Notwendigkeit für möglich, die mich in den letzten Tagen in mein altes, zwanghaftes Essverhalten trieb.

Essen ist Trost und Belohnung für besondere Anstrengung. Aber was ist denn so anstrengend?

Es fühlt sich schlicht nicht mehr richtig für mich an, dort zu arbeiten. Und es macht mir Angst, dies als meine Wahrheit anzunehmen.

Aber ich kann nicht mit mir ins Reine kommen, wenn ich ständig damit beschäftigt bin, mich im Dreck zu wälzen.

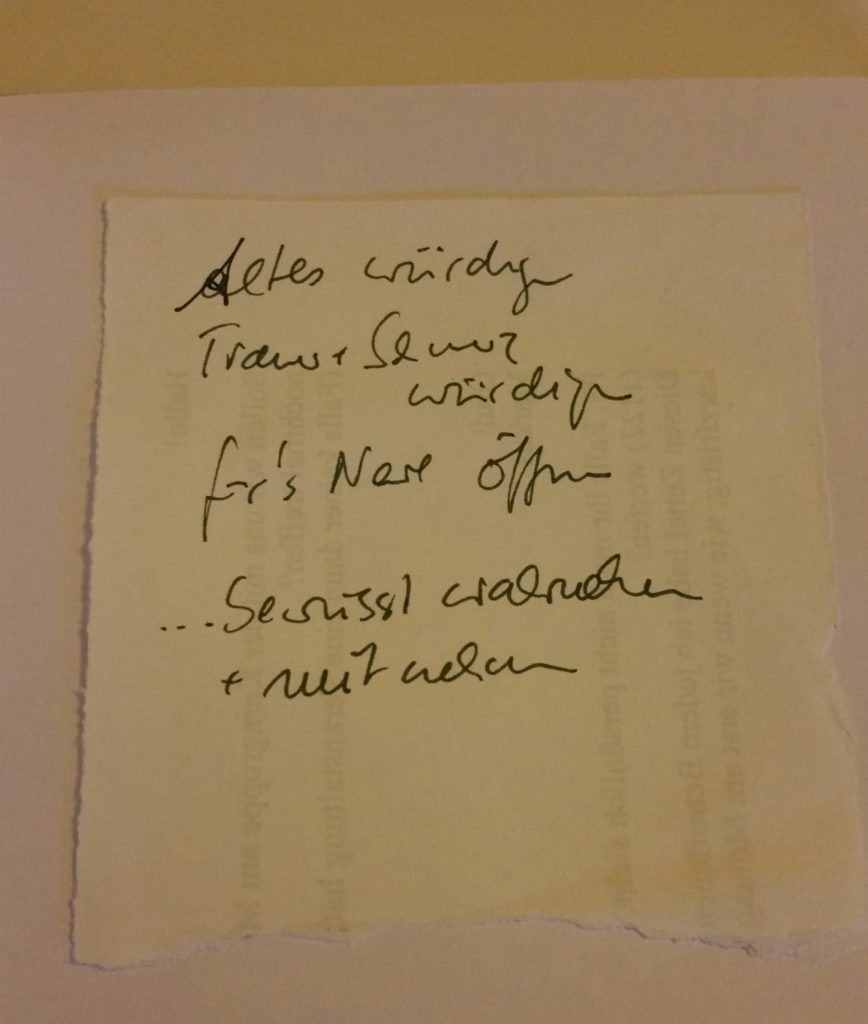

Ich werde mich nie richtig fühlen, wenn ich das Gefühl habe, das Falsche zu tun. Am falschen Ort zu sein. Ich kann und will die Anforderungen dieses Arbeitsplatzes nicht mehr erfüllen. Ich habe mich aufgemacht und will mich nicht mehr zustopfen müssen, um in der Lage zu sein, dort zu arbeiten. Ich will den Preis nicht mehr zahlen, den es mich kostet, dort arbeiten zu können.

Warum habe ich den überhaupt all die Jahre gezahlt?

Ich sehe nun deutlicher, wie wichtig es für mich als Karin ist, einen Platz zu haben, an dem ich willkommen bin. Anerkannt und gesehen. Als Person irgendwie gewertschätzt und Teil einer Gruppe von Menschen. All dies glaubte ich in einem gewissen Maße in der Arbeit gefunden zu haben. Ausgeblendet habe ich die Details, vor denen ich nun nicht mehr meine Augen verschließen kann und will.

Es macht mir Angst, wie emotional unbeteiligt ich gedanklich diesen Hort der Sicherheit aufgebe. Wie viel ist mir die Sicherheit eines unbefristeten, im Pflegebereich gut bezahlten Arbeitsplatzes wert? Bringe ich mich um Hab und Gut und in Not? Ich erhoffe mir Genesung, mehr und mehr Heilsein fühlen zu können, indem ich nicht mehr so viel tue, was sich falsch anfühlt. Aber die Pessimisten in mir lachen sich gerade kaputt…. „Deine Wunden sitzen tiefer, meine Liebe, die heilen doch in diesem Leben nicht! Du machst Dir was vor! Planlos, ideenlos, haltlos wie Du bist!“

Ich werde wieder zur Arbeit gehen. Und hoffe darauf, noch deutlicher zu spüren, dass es so nicht weitergeht. Dass sich ein Weg auftut, der sich gut anfühlt. Und die Strecke dazwischen kleine Wunder birgt, mit denen ich jetzt noch gar nicht rechnen kann.

Karin, denk‘ an den PCT… keine Minute willst Du missen. Trotz des ganzen Schmerzes.

Gleichzeitig habe ich Angst davor, dass die alten Mechanismen des Verdrängens wieder greifen.