Gerade war es wieder so weit:

Das Altenheim gegenüber hat einen Sicherheitsdienst beauftragt. Er fährt nachts mehrfach, aber immer zwischen 2 und 3 Uhr, mit einem PKW vor. Die Tür geht auf. Manchmal klingt das Radio bis zu mir hinauf. Der Angestellte verlässt das Auto, die Tür geht zu. Nach dem kurzen Kontrollgang öffnet und schließt sich die Türe wieder, der Motor springt an und ein paar Sekunden später sind die Geräusche des wegfahrenden Fahrzeugs aus dem Vernehmungsbereich meiner Ohren verschwunden. Alles in allem keine schöne Melodie. Schlicht eine zuverlässige, wiederkehrende, störende wie willkommene Sequenz meiner altbekannten Nachtmusik.

Und die Sanftheit der Verärgerung darüber erinnert mich an ein anderes ihrer Bühnenauftritte in heutiger Zeit. Früher war das anders…

In den letzten Jahren meiner Arbeitstätigkeit hatte ich mich zumeist in den Nachtdienst geflüchtet. Morgens, sofort nach dem Heimkommen, meist so gegen 7:00 Uhr, fiel ich komatös ins Bett, und wachte, nach manchmal mehreren Unterbrechungen, mich gequält fühlend und unausgeschlafen, aber meist erstaunlich pünktlich um 12:30 Uhr, auf. Meine Tagesaktivitäten, welche überwiegend aus Fernsehen und Essen bestanden, versuchte ich bis 16:30 Uhr zu beschränken, um dann nochmal etwas Schlaf zu finden. Meistens kam ich dann aber nicht zur Ruhe, sondern zum Gedankenkreisen.

Und jeden Freitag um 18 Uhr erklang es. Erfolglos habe ich soeben googelnd versucht, herauszufinden, welchem Kirchturm dieses Glockengeläut eigentlich entspringt. Aber es ist auch nicht wichtig. Jedenfalls landete es zielsicher in der vordersten Front des Zentrums meiner Aufmerksamkeit. Nein, nicht wirklich ist und war es musikalisch unerträglich oder von übertriebender Lautstärke. Noch läutete es länger als 10 Minuten. Es hinderte mich dennoch ausdauernd, meist vollendet, am Einschlafen, bohrte sich, manchmal schon vor dem ersten Schlag, zielgenau in die Quelle meines Zorns. Ich regte mich zwingend, heftig, gründlich und über dieses Geräusch auf. Und gleich anschließend darüber, dass das so ist. Ich konnte einfach nicht mehr davon ab- und mich infolgedessen auf das Einschlafen einlassen.

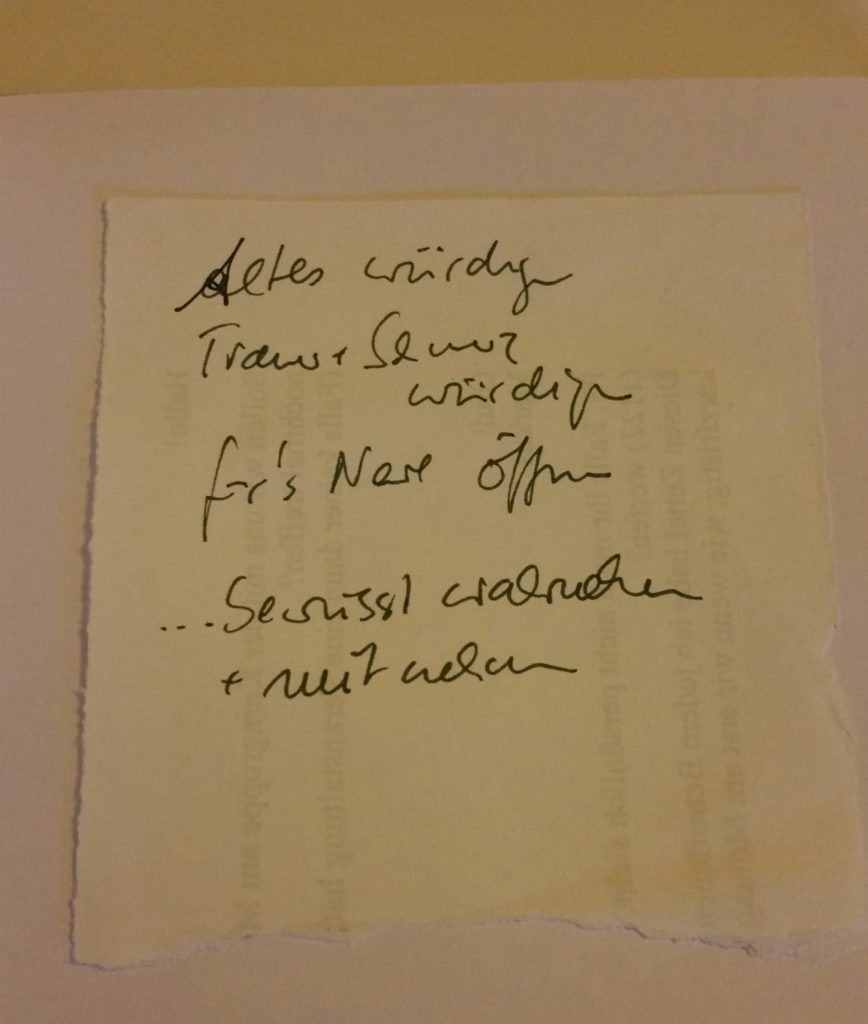

Was lässt mich jetzt wachen, was aufhorchen, was regt zu diesem Beitrag an? Was will ich fassen, begreifen, zur weiteren Begutachtung niederlegen und, vielleicht einstweilen und immer wieder verstehen können?

Die Glocke läutet noch immer freitags um 18 Uhr. Und der Sicherheitsdienst durchquert meine Nachtmusik. Die Quelle des Zorns aber hat vom Druck abgelassen und erlaubt einen Blick tiefer.

Egal ob wütender Zorn über sinnlosen Widerstand oder Sanftmut durch verlässliches Kommen und Gehen. Nicht wichtig ob Enge durch mikroskopische Konzentration auf ein Geräusch oder gelassene Annahme durch Ausweitung des Blickes auf die Gänze der Nacht mit all ihren Gewohnheiten.

Es ist die Zuverlässlichkeit, die mich rührt. Und dabei ist es völlig egal, zu was: Zorn oder Sanftmut – völlig egal. Ich kann mich darauf verlassen, das es immer so ist. Das die Bindung hält.

Vielleicht ist es auch so mit dem Essen, der Arbeit und dem Schuldgefühl. Oder beispielsweise mit dem Körper und der Scham? Der Tiefe der Verzauberung, die der Geruch von Pferden und Heu auslöst?

Empfinden von verlässlicher Verbundenheit.

Womöglich ein Gefühlsbonbon der Geschmacksrichtung „Urvertrauen“?

Befriedigen vom Bedürfnis nach Sicherheit, dem Nenner aller Wesen, durch alle teilbar, Teilsein von allem Leben.

5:03 Uhr. Die so unwirkliche wie mir gerade willkommene Glocke der Schlafstörung schwingt leise aus. Ich versuch’s nochmal…